【NEX 2025】中科院工程热物理所:水下压缩空气储能技术

近期,我会在京成功举办第十九届中国新能源国际论坛暨展示(NEX 2025)。山东泰安肥城市副市长(挂职)、中国科学院工程热物理所总体部部长周学志博士出席海上新能源论坛并以《水下压缩空气储能技术》为题发表演讲,深度剖析海上新能源发展瓶颈与储能技术创新路径。

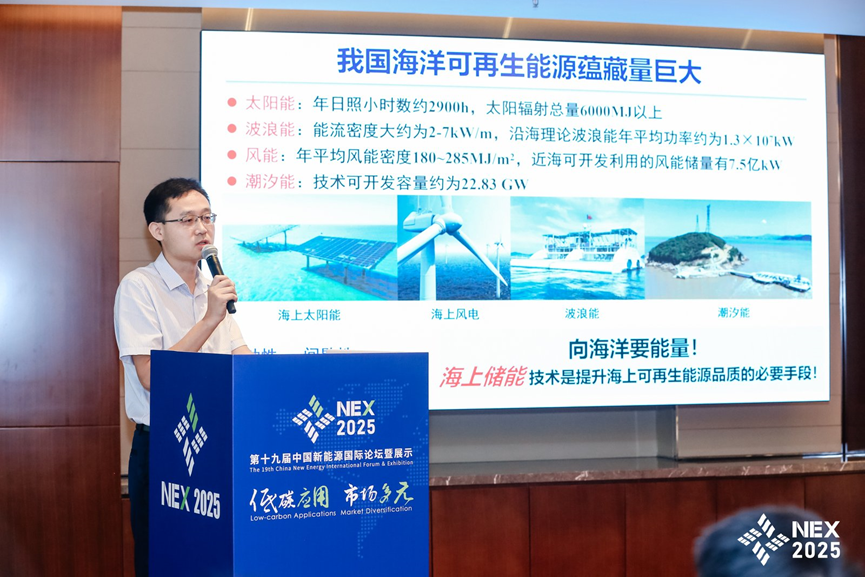

周学志博士兼具科研与地方管理双重身份,既深耕新能源技术研发一线,又深谙产业发展实际需求。他在演讲中结合泰安与北海的旅游城市特质,热情邀请与会嘉宾赴山东泰安及中科院考察交流,并基于我国海上新能源发展的宏观数据,点明产业发展的核心命题。数据显示,截至2024年底,我国海上风电新增装机容量及存量均占全球50%,凭借绵长的海岸线与众多海岛,已成为全球海上新能源发展的主战场。当前,海上风电正加速向深海化、远海化、规模化演进,为能源结构转型注入强劲动力。

“风、光等新能源虽资源丰富,但存在能量密度低、输出不稳定的固有属性,储能是破解这一难题的关键支撑,也是电力系统价值链的重要一环。”周学志博士指出,海上新能源发展面临独特挑战:一方面呈现“夜大昼小”的资源特性,夜间能源供给充足但用电需求分散,白天需求集中却资源相对有限;另一方面海上常规电源匮乏,传统柴油发电模式成本高、污染大,难以保障能源安全稳定输出。与此同时,海上复杂环境对储能技术提出更高要求,不仅需具备惯量支撑、调峰调频、黑启动等多元功能,还需应对风浪、腐蚀、微生物侵蚀等恶劣条件的考验。

针对上述挑战,周学志博士重点介绍了水下压缩空气储能这一创新技术路径。该技术利用海水静压力特性实现系统恒压运行,具有高效、稳定、可靠的突出优势,而我国丰富的海岛资源与漫长的海岸线,为其发展提供了得天独厚的基础条件。他进一步阐释,水下压缩空气储能的核心原理是通过压缩机将空气压缩存储于海底储气装置中,实现电能向压力能的转化;发电时,海底高压空气释放驱动膨胀机带动发电机发电,完成能量反向转换。看似简洁的原理背后,实则蕴含着多项关键科学问题与技术难题,如如何利用海水等压特性拓宽调节范围、提升协同能力,以及如何在复杂海洋环境下解决防腐蚀、结构固定、安全保障等问题。

在技术现状部分,周学志博士系统梳理了国内外水下压缩空气储能的发展脉络。国际上,英国诺丁汉大学、加拿大温莎大学及相关企业较早开展研究,在柔性气囊实验、循环特性分析等方面积累了一定经验,美国则侧重小型示范项目及刚性储气技术研发。国内方面,青海大学搭建了水下柔性压缩空气储能试验系统并完成百米级深度测试,连云港相关企业在柔性材料研发领域取得进展,而中国科学院工程热物理所已实现兆瓦级系统测试突破,完成模拟700米水下环境与风电耦合的试验验证,部分成果已从“跟跑”迈向“领跑”。

作为该领域的核心研发力量,中科院工程热物理所的技术积累与产业实践备受瞩目。周学志博士介绍,研究所自2004年起深耕压缩空气储能领域,已构建起从技术原创、关键突破到示范应用、产业推广的全链条发展体系。从北京中关村15千瓦系统、河北廊坊1.5兆瓦系统,到贵州毕节10兆瓦系统,再到山东肥城10兆瓦和300兆瓦并网发电项目,研发规模持续扩大。

在关键技术突破上,研究所已建立起涵盖总体研发、压缩机、膨胀机、储能系统的完整技术体系,在高效压缩与膨胀、传热流动耦合、气动结构设计等方面形成核心优势,研发的相关设备部分性能指标达到国际领先水平。其中,超临界流体换热研究取得重要进展,相关换热器、蓄冷器性能创造世界纪录;储气装置受力特性分析、水体动力学研究等工作,为系统安全稳定运行提供了坚实保障。

展望未来,周学志博士强调,海洋可再生能源大规模开发是能源发展的必然趋势,国家能源局、发改委等部门出台的一系列支持政策,更为海上新能源及储能产业发展营造了良好环境。水下压缩空气储能技术作为新型电力系统的关键支撑,在助力沿海城市及海岛实现“双碳”目标方面前景广阔。他再次发出邀请,期待与行业同仁加强交流合作,共同推动海上能源事业高质量发展,为国家能源革命贡献力量。

来源 | CNECC

编辑 | 中华新能源

京公网安备110102000948-1

京公网安备110102000948-1